La lucha de las mujeres por la igualdad en la España de finales del siglo XIX, especialmente en los ámbitos del periodismo y la literatura, es recreada magistralmente por María Montesinos en su última novela, ‘Una pasión escrita’ (Ediciones B, 2021). La obra muestra las dificultades de las mujeres de entonces para abrirse camino en un mundo reservado a los hombres. Se las denominaba “literatas”, minusvalorando su capacidad intelectual, llegando incluso a negarles el acceso a espacios culturales tan relevantes como el Ateneo de Madrid.

La novela se desenvuelve en un contexto histórico minuciosamente documentado, en el que salen a relucir ilustres personajes de la época, así como numerosas cabeceras de periódicos que recogían los hechos del momento, entre ellas El Imparcial, El Independiente, El Globo o La Correspondencia. Todo ello, con el hilo conductor de una poderosa historia de amor aparentemente imposible.

‘Una pasión escrita’ llegó a las librerías a principios de este año tras el éxito de la anterior novela de la periodista y escritora, ‘Un destino propio’, ganadora del II Premio de Novela Histórica Escritores con la Historia. Ambas forman parte de una trilogía en cuyo último título está trabajando actualmente su autora.

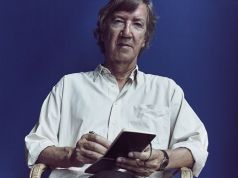

María Montesinos presentará y firmará ejemplares de ‘Una pasión escrita’ en la Feria del Libro de Alicante este sábado 29 de mayo a las 13:00 h. (la entrada es gratuita, con aforo limitado, y previa inscripción en este enlace). De forma previa a la cita, mantuvimos una entrevista con la autora para conocer algunas de las claves de su última novela.

‘Una pasión escrita’ describe profusamente el panorama periodístico de finales del siglo XIX en España, donde abundaban cabeceras como El Liberal, El Imparcial o El Globo, entre otras muchas. ¿A qué fuentes acudió para documentarse?

Lo primero que hice fue acudir a la biblioteca de la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid porque allí, obviamente, hay mucha bibliografía sobre la historia del periodismo español, que conocí al estudiar la carrera. Y una vez que ya tenía esa visión general, con bastantes detalles, porque hay obras de catedráticos o investigadores que han profundizado en ese momento histórico desde el punto de vista del periodismo, me fui a la Hemeroteca Nacional, que tiene un servicio estupendo online donde es un lujo poder consultar directamente todas las cabeceras de las que disponen.

Lo primero que hice fue acudir a la biblioteca de la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid porque allí, obviamente, hay mucha bibliografía sobre la historia del periodismo español, que conocí al estudiar la carrera. Y una vez que ya tenía esa visión general, con bastantes detalles, porque hay obras de catedráticos o investigadores que han profundizado en ese momento histórico desde el punto de vista del periodismo, me fui a la Hemeroteca Nacional, que tiene un servicio estupendo online donde es un lujo poder consultar directamente todas las cabeceras de las que disponen.

Me he leído ejemplares concretos de El Imparcial, El Liberal o El Globo, porque iba cruzando fechas de acontecimientos históricos con lo que publicaban esos periódicos. También he leído las biografías de algunos periodistas como Miguel Moya o Alfredo Vicenti, editadas por la Asociación de la Prensa de Madrid. Ésas han sido mis principales fuentes de información.

La novela refleja la discriminación que sufrían las mujeres en aquella época, a las que se consideraba intelectualmente inferiores, salvo unas pocas excepciones. Frente a estos prejuicios, el libro cita a mujeres como Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal o Sofía Casanova. ¿Qué importancia tuvieron estas mujeres en la lucha por la igualdad?

Muchísima, sobre todo Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, porque Sofía Casanova toda era muy jovencita en aquel momento. Emilia Pardo Bazán desarrolló mucho trabajo narrativo y de pensamiento sobre la situación que atravesaban las mujeres en España. Además lo contraponía con lecturas que había hecho de Stuart Mill en Inglaterra, quien había escrito un libro sobre la esclavitud de las mujeres. Ella tenía una visión muy avanzada y se sentía a la misma altura que cualquier otro intelectual de la época, con lo cual, lo único que hacía era mirarse a sí misma para armar un discurso bastante coherente y lógico. Ellas fueron las que abrieron el camino. También es cierto que en aquel momento la sociedad no estaba preparada para hablar de feminismo, era muy patriarcal, la hegemonía de los hombres en todos los ámbitos de la vida era brutal, no sólo en la política, sino también en la literatura, en la prensa, en la economía y en los espacios culturales de todo tipo.

Pese a todo, ellas fueron levantando la voz -me parece una expresión bastante representativa de lo que hacían- para que al menos hubiera gente que empezara a plantearse que la figura de la mujer podía ser de otra forma. También hubo otras mujeres que aunque no fueron tan conocidas se sumaron y tuvieron criterio propio para defender la igualdad de género.

Precisamente este año se celebra el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán y la Real Academia Española le ha dedicado una jornada literaria, una institución que en su momento la rechazó como académica y que ahora reconoce su error.

Ella fue la segunda mujer que solicitó entrar, la primera fue Gertrudis Gómez de Avellaneda, que tampoco fue aceptada. Luego lo intentó Emilia Pardo Bazán, en 1890, que en aquel momento tenía mucho peso en el mundo literario español e incluso contaba con algún padrino, como Benito Pérez Galdós, que la apoyó en su intento, pero no lo consiguió porque también tenía enemigos muy importantes como Menéndez Pelayo que se lo impidieron. Donde sí entró fue en el Ateneo de Madrid, donde se convirtió en la primera mujer socia de la institución.

El Ateneo de Madrid precisamente vetaba el acceso a las mujeres pese a que sus estatutos no lo prohibían. En la novela se recrean estos hechos hasta que las mujeres consiguen entrar. ¿Por qué se les impidió la entrada a la institución?

Precisamente porque consideraban que no tenían el nivel intelectual suficiente como para entrar en las discusiones que se producían en el Ateneo, que era una institución científica, literaria y artística. Era un club exclusivo para hombres, donde las mujeres no tenían cabida porque su papel en ese momento estaba totalmente menospreciado, no se las consideraba capaces de tener ningún tipo de discusión, al igual que se pensaba que no era moral ni adecuado que tuvieran conocimientos de temas que no eran los suyos propios, como el hogar, la familia o los niños. Los asuntos políticos, económicos o literarios no eran apropiados para las mujeres. Entonces, obviamente el Ateneo no era un lugar para ellas.

En ocasiones las mujeres se ocultaban tras seudónimos para publicar artículos en periódicos nacionales. ¿Era la única manera de tratar temas «no femeninos»?

Para muchas sí, pero por ejemplo Emilia Pardo Bazán nunca utilizó seudónimo, siempre firmó con su nombre, y en un momento dado fundó su propia revista, ‘Nuevo Teatro Crítico’, porque quería tener su espacio para poder hablar de lo quisiera. Se trataba de una revista mensual de 80 páginas que escribía ella de cabo a rabo. Lo que esto demuestra es que las mujeres, si era bajo seudónimo, a lo mejor se podían colar en los diarios nacionales, pero con su propio nombre era mucho más complicado.

El amor está muy presente a lo largo de la novela, donde salen a la luz las dificultades para mantener relaciones entre distintas clases sociales.

En aquel momento resultaba muy difícil porque en general los matrimonios eran acordados y además las vidas de las diferentes clases sociales estaban muy separadas. La alta burguesía frecuentaba espacios ajenos a las clases populares. Los padres de la burguesía acordaban los matrimonios; basta leer ‘Fortunata y Jacinta’ de Pérez Galdós para darse cuenta de ello. Era una práctica muy habitual en aquella sociedad.

Además los periodistas no estaban muy bien vistos como candidatos para casarse con una chica de clase alta.

Se consideraba que los periodistas o los “plumillas”, como les llamaban entonces, llevaban una vida bohemia, y de hecho era así porque vivían en Madrid, se movían por la noche, tenían sus propias tabernas, sus cafés… Por ejemplo, Mariano de Cavia bebía como un cosaco y no era el único.

Tenían esa mala fama de «hombres de vida bohemia» que no eran deseables para ninguna señorita. Pero también hubo casos como el de José Ortega Munilla, que sale en la novela y fue el padre de José Ortega y Gasset, se casó con Dolores Gasset, la hija del dueño de El Imparcial. Y por ejemplo Miguel Moya, que aparece mucho en la novela y un fue una figura muy importante del periodismo, hizo también un buen matrimonio con la hija de un almirante.

Me ha llamado mucho la atención la cantidad de personajes reales que aparecen citados en la novela cuyos nombres llenan el callejero de Madrid.

Eso me ha encantado. Es apasionante descubrir que toda tu vida has pasado por calles con nombres de personas que desconocías y cuando te pones a investigar averiguas quiénes eran y el papel que desempeñaron en su época. Según iba leyendo documentación de la época me iba encontrando con esos nombres como Méndez Álvaro, Fernández de los Ríos o Raimundo Fernández Villaverde… Seleccioné a los que encajaban mejor en la historia y de ellos he hablado. Me pareció muy interesante tender ese puente entre el pasado y el presente a través de estos personajes.

‘Una pasión escrita’ es su segunda novela publicada por una editorial, después de ‘Un destino propio’’. Ambas forman parte de una trilogía sobre las primeras mujeres que lucharon por ejercer su profesión a finales del siglo XIX. ¿Nos puede adelantar algo de la próxima novela que cerrará la trilogía?

La próxima novela es, en cierto modo, una continuación de ‘Una pasión escrita’. Los principales protagonistas siguen siendo Victoria y Diego, pero va estar ambientada en un escenario totalmente diferente, ya no en Madrid sino en Andalucía, en otra época histórica y con nuevos personajes. Se va a poder leer de forma independiente a la anterior.

Y respecto a las mujeres, no puedo decir mucho más porque estoy escribiéndola, pero sí adelantar que no va a tratar tanto las profesiones de la época, sino más bien cómo ellas buscaban maneras de poder hacer lo que les gustaba a pesar de los obstáculos que había en la sociedad. Mi intención en estas tres novelas, en realidad, es contar unas historias ambientadas en el siglo XIX, en el que las mujeres lo tenían tan difícil.

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la literatura?

Desde que era muy niña siempre quise escribir y dedicarme a la escritura, pensando que ya me llegaría el momento, lo que pasa es que luego la vida te lleva por otros derroteros. Al meterte en el mundo laboral y con los hijos es mucho más difícil dedicarse a la escritura, pero tuve un momento de parón laboral y me puse a escribir sin saber muy bien a dónde me llevaría. Se lo dejé leer a una amiga, le gustó mucho y me animó a continuar. Ésa fue la que se convertiría en mi primera novela, ‘La estúpida idea de dejarte marchar’, una historia fresca y romántica, que me autopubliqué en Amazon y funcionó. Amazon la promocionó mucho y se vendió bastante bien.

Después de ésta seguí con la emoción del momento y escribí ‘El mapa de mi piel’, que es la historia de una mujer joven que ha pasado por un cáncer de mama, lo ha superado y está en ese proceso de reincorporarse a su vida, pero no a la misma que llevaba antes, sino a otra en la que intenta cambiar aspectos que ya no le convencen. También la publiqué en Amazon. Luego escribí la tercera, ‘El indiano’, que la editorial adoptó para publicarla con el título de ‘Un destino propio’.